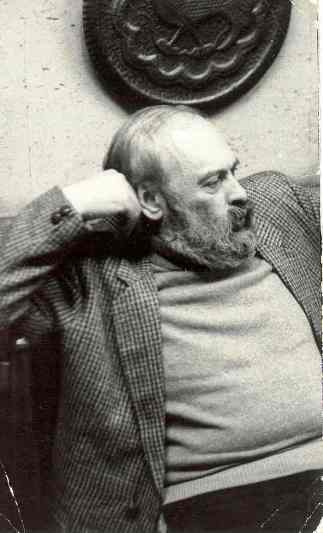

Владимир Корнилов

Тамара Жирмунская. Библия и русская поэзия. М.: Изограф, 1999

Званные и избранные

Скажу сразу: книга Тамары Жирмунской “Библия и русская поэзия” мне очень понравилась, хотя далеко не во всем я согласен с автором. По поводу Библии спорить не буду, но по поводу выбранных Т. Жирмунской поэтов — попробую.

Разумеется, поэзия — не наука, и выбор поэтов всегда субъективен, точно так же, как оценка этого выбора. Впрочем, если бы книга не вызывала полярных чувств, о ней вряд ли было бы интересно писать.

В своей антологии “Строфы века” Евгений Евтушенко сказал о Жирмунской: “Всегда распространяла еще в институтских коридорах и до сих пор вокруг себя ауру любви к людям, к поэзии”.

Это действительно так, но еще она написала замечательное стихотворение “Район моей любви”, одно из самых отрадных свидетельств первой оттепели

:

Молчи,

Район моей любви —

Четырнадцать кварталов счастья!

Меня за локоть не лови —

Я не хочу с тобой встречаться

Ни утром,

ни в разгаре дня

(А вечера теперь короче!).

Ты не разыгрывай меня

И не разгуливай до ночи.

Не засекай,

район любви,

Меня на каждом перекрестке,

В пролеты лестниц не зови,

Не пачкай в краске и в известке,

Не отводи оконных глаз

И не топи в тени скамеек...

Ты это делал тыщи раз —

Ты не откроешь мне америк!

1960

В этом, написанном четыре десятилетия назад стихе ничего о хрущевских послаблениях вроде бы и не сказано. Это просто жалоба, отклик неопытной девушки на неразделенную, возможно, первую любовь. (Позднее Жирмунская в своей написанной с редким для этого жанра волнением мемуарной книге “Мы — счастливые люди” расшифрует эти стихи, но они все равно останутся шире и глубже воспоминаний.)

Почему это стихотворение кажется мне оттепельным? Оно ведь пережило и первую эпоху перемен, и вторую, и, надеюсь, будет еще долго радовать читателей поэзии. Потому что именно так могла чувствовать девушка того очень короткого отрезка времени. И это удивительно тонкое и пластичное стихотворение, написанное о вечном, сохраняет приметы далекого, как потом назвали, шестидесятничества. Впрочем, это слово неоднозначно понимают современники, и оно вряд ли что-либо объяснит потомкам. Просто для предыдущей — сталинской — эпохи стихотворение чересчур раскованно, а для последующих времен, пожалуй, слишком целомудренно. Короче, оно памятник того краткого времени, когда люди впервые глотнули свободы, но не всеми легкими, а лишь чуть-чуть. О “Районе моей любви” можно писать много, и, безусловно, кто-нибудь со временем это сделает, но я веду разговор о недавно вышедшей книге “Библия и русская поэзия”.

Редко кто из моих современников так любит и помнит стихи, как Жирмунская. Когда я читал ее работу, у меня в голове все время вертелась строка Смелякова “Я своих поэтов знаю наизусть”. И так продолжалось на протяжении двух третей книги, пока Жирмун-ская писала о моих поэтах, которые были и ее, то есть нашими поэтами.

Изложу свои впечатления по порядку.

В двадцатой главе Евангелия от Матфея сказано: “Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой...” (стих 1), и далее (стих 16): “Так будут последние первыми, и первые последними; ибо много званных, а мало избранных”.

Но русская поэзия, хотя она и многим обязана и Ветхому Завету и Новому, все-таки не обещание Царствия Небесного. В ней свои ценности, свои вершины и провалы, словом, своя мера. Недаром Пушкин (которого сейчас многие всеми силами пытаются превратить в Гоголя периода “Выбранных мест из переписки с друзьями”) писал: “Поэзия выше нравственности или, по крайней мере, совсем иное дело”

.

Итак, два мира — Библия и русская поэзия — уже лет двести сосуществуя параллельно, сошлись в работе Тамары Жирмунской. Поначалу такая встреча никаких сшибок не предвещала. Наоборот, произведение, посвященное специальной теме, читалось взахлеб. Жирмунская проявила незаурядные способности прозаика. Тредиаковский, Сумароков и Ломоносов — с них начинается книга — были в ней не только поэтами, но и живыми людьми. И в беседе о Державине поэт оставался “живым и только до конца”.

И беседа о Жуковском тоже хороша, хотя, на мой взгляд, чересчур много места уделялось не Жуковскому-поэту, а Жуковскому — воспитателю наследника, что уже смутно начинало тревожить. Ведь талант Жуковского, опять-таки на мой взгляд, на несколько порядков уступает поэтической мощи Державина. Впрочем, Жуковского любил Пушкин (он писал Рылееву в январе 1825 г.: “... не совсем соглашаюсь со строгим приговором

о Жуковском. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей; потому что зубки прорезались?”, хотя своего предшественника Державина все-таки покусывал). Любил Жуковского и Лермонтов (он писал в своем предсмертном письме: “Прошу Вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского последнего издания и пришлите сюда тотчас”).

Несомненно, без Жуковского русская поэзия была бы иной. Однако между двух вершин, между Державиным и Пушкиным, он выглядит скорее как впадина. И беседу о Жуковском я не отнес бы к удачам, прежде всего, потому, что сам Жуковский как поэт не позволяет книге набрать высоту. И эта глава — скорее, отдых, привал перед следующим подъемом.

Зато повествование о Батюшкове — замечательно. Снова побеждают любовь Жирмунской к стихам и ее талант прозаика. Оттого-то Батюшков, поэт и страдалец, вырастает гигантской трагической фигурой. Эта, одна из лучших бесед, прочитывается на одном дыхании и прекрасно движет вновь набирающую мощь книгу. Здесь еще Библия не мешает поэзии, поскольку Т. Жирмунская поровну предоставляет слово обеим:

“... на вопрос, был ли Батюшков верующим христианином, можно было бы с уверенностью ответить "да", если бы... если бы в 1821 году он не написал свое известное стихотворение:

Ты знаешь, что изрек,

Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?

Рабом родится человек,

Рабом в могилу ляжет,

И смерть ему едва ли скажет,

Зачем он шел долиной чудной слез,

Страдал, рыдал, терпел, исчез.

Слова ветхозаветного персонажа Мельхиседека, царя-первосвященника, кстати, придуманные русским поэтом, вроде бы не оставляют человеку никаких надежд. Дата под стихами — спорная, но я принимаю ее, потому что именно в 1821 году прогрессирующая душевная болезнь взяла поэта за горло. "Черный" человек победил”.

Тут я бы поспорил с автором. Если такое отношение к жизни принять за сумасшествие, то вряд ли кого, кроме Державина, Пушкина, Пастернака и Есенина, в русской поэзии можно считать здоровыми. Впрочем, в жизни Есенин был очень больным человеком.

О Пушкине Жирмунской писать было трудно. Как пелось в романсе — “о любви не говори, о ней все сказано”, попробуй сделать открытие в пушкинистике! К тому же Жирмунскую подстерегали всевозможные капканы и волчьи ямы... Чего, скажем, стоила “Гавриилиада”, которой боготворившая Пушкина Ахматова наотрез отказывала в поэтических достоинствах! Однако Жирмунская отважно и достойно, не покривив душой, прошла между разнообразными Сциллами и Харибдами пушкинского афеизма, завершив беседу не “Отцами пустынниками”, которыми обычно многие доказывают победу веры над безверием, а стихотворением “Жил на свете рыцарь бедный...”, что неожиданней и, кстати, достоверней и убедительней.

Очень сильна художественно, и, по-моему, даже в литературоведческом плане, беседа о Баратынском

1 . Этого поэта я открыл для себя сравнительно недавно. А около сорока лет назад, споря целую ночь с Иосифом Бродским, я называл Баратынского сорным поэтом, приводя в доказательство строку “Болящий дух врачует песнопенье”, где грамматически не очень ясно, кто кого врачует. Это привело Бродского в неистовство, и он резко обрушился на Пастернака именно потому, что я противопоставлял его Баратынскому.

И сейчас, когда Бродского уже нет в живых, я все не перестаю удивляться, как это он, двадцатидвухлетний юноша, так глубоко понимал поэзию Баратынского, едва ли не самого загадочного русского поэта, и любил его, пожалуй, даже сильней, чем Пушкина. Мне и сегодня в Баратынском многое неясно. Например, стихотворение “Недоносок”. Я понимал, что оно замечательное и что в нем скрыто нечто очень важное, но что именно, до книги Жирмунской догадаться не мог. Она, на мой взгляд, блистательно разобрала это стихотворение:

“По Боратынскому, недовоплощенное земное создание, недочеловек, осознающий, что он жил как не жил и вот волею рока скоротечно выбыл из жизни, неразвитое семя духа, выброшенное, подобно недоноску, в инопространство, не в силах воспользоваться свободой и другими благами, что предоставляет вечность.

Отбыл он без бытия:

Роковая скоротечность!

В тягость роскошь мне твоя,

О бессмысленная вечность!

Даже вечность для него бессмысленна! Цензор-догматик обиделся за "вечность", не уловив парящей мысли поэта, и принудил его к уплощающей смысл правке: "В тягость твой простор, о вечность!"

"Недоносок" написан от первого лица. Мы можем только гадать, был ли это поэтический прием? Или страх перед собственным посмертным уделом?”

Думаю, то, что сказано о Баратын-ском, можно сказать, кроме Державина и Пушкина, обо всех русских поэтах. Державин и Пушкин, видимо, были другой породы, другого замеса. Они не протестовали против эпохи, они сами были эпохой. И если их работу позволительно сравнить с Книгой Бытия, то работа других лириков, хотя и великая, все-таки книга жалоб

.

Беседы о Тютчеве и Лермонтове тоже написаны свободно и потому хороши. Здесь Библия не подавляет поэзию — слишком мощны поэты! — и Жирмунская дает простор их богоборчеству. Она цитирует, например, тютчевские строки:

“Не дай нам духу празднословья!”

Итак, от нынешнего дня

Ты в силу нашего условья

Молитв не требуй от меня...

Она возражает даже авторитетной “Лермонтовской энциклопедии”, где в статье о “Демоне” сказано: “...везде повествователь свидетельствует против губительного демонического своеволия, против смертоносной прививки демонического опыта и противополагает опоэтизированной "муке демонизма"... поэзию доброжелательного обживания мира и сочувственной человечности”. Жирмунская отвечает тактично и достойно: “Заключение — чисто христианское и по сути, вероятно, справедливое, но уж очень не вяжется с мятежным духом Лермонтова... У поэта прорыв к свету происходит как-то по-другому — через катарсис, через великую муку, граничащую с гибелью, и только потому мы ему верим”.

Повторяя известную истину, что лермонтовский “Пророк” скрыто полемизирует с пушкинским “Пророком”, Жирмунская делает неожиданный и отважный вывод: “Приходится признать: герой Лермонтова ближе к библейским пророкам именно погибельной опасностью своей миссии... Надо ли лишний раз напоминать судьбы тех писателей и мыслителей, что в ХХ веке, особенно в России после 17-го года, вздумали "провозглашать" "любви и правды чистые ученья"?” Но тут же как бы останавливает себя: “И все-таки венчать главу о Лермонтове должно что-то другое. В сокровенных глубинах нашей темы пребывающее”. И заканчивает беседу рассказом о том, как бабушка поэта “распорядилась особым образом расписать купол "усыпальницы семейственной" в Тарханах, поместив в центре композиции лик Михаила Архангела, списанного... с портрета внука... Пусть наивно, с явным перебором, но зримо и окончательно Елизавета Алексеевна ответила на вопрос, к какому воинству принадлежал гений Лермонтова. Даже удивительно, как тонко она поняла своего внука. На такое проникновение в суть вещей способна только любовь”.

Если бы книга завершилась этой главой, автора можно было бы поздравить с замечательной работой, в которой и Библия, и русская поэзия выступают как бы на равных. И этим

Т. Жирмунская их не развела, а, наоборот, сроднила. Тут бы ей и остановиться...

Но четыре последних главы-беседы Жирмунская посвятила графу Алексею Константиновичу Толстому, Владимиру Соловьеву, великому князю Константину Романову, более известному под инициалами К. Р., и, наконец, Александру Блоку. Из всех перечисленных только последний, на мой взгляд, имел право как поэт войти в число избранных. Трое первых вошли в книгу, так сказать, по квоте Библии.

Повторюсь: до сих пор Жирмунская писала о моих, о наших поэтах. Для нее в них была важна не столько тема, сколько мощь поэзии. На мой взгляд (возможно, я и ошибаюсь), стихотворца делает поэтом не избранная им тема, а талант и состояние души. Сама же тема (опять-таки по моему мнению) занимает в поэзии третьестепенное место. Поэтому, увидев в одном ряду великих поэтов и людей темы, я испытал досаду. И мне стало (снова по Смелякову!) “обидно за моих поэтов”.

Правда, случай с А. К. Толстым несколько иной. Несмотря на то, что Лев Толстой назвал Алексея Константиновича Толстого искусственным и прозаическим стихотворцем, и с гением как бы не поспоришь, я все-таки рискну заметить, что А.К. Толстой вовсе неплох, а как сатирический поэт просто замечателен. Без всяких скидок его можно назвать первопроходцем русской сатирической поэзии. Его мощный талант виден, прежде всего, в “Богатыре Потоке”, “Истории государства Российского...”, “Сне Попова”, “Бунте в Ватикане”, но уж никак не в поэмах “Иоанн Дамаскин” и “Грешница”. На мой взгляд, обе поэмы написаны без энергии и достаточно скучноваты:

“ Ее и серьги и запястья,/Звеня, к восторгам сладострастья,/К утехам пламенным зовут,/Алмазы блещут там и тут...” Впрочем, в “Иоанне Дамаскине” есть сильные строфы, но в целом и эта поэма не удалась.

Владимир Соловьев, личность светлая, философ выдающийся, но поэт все-таки не сильный: “Алтарь открыт... Но где священник, дьякон?/И где толпа молящихся людей?/Страстей поток, — бесследно вдруг иссяк он./Лазурь кругом, лазурь в душе моей”. Не знаю, как тут насчет Библии, но насчет поэзии слабовато.

И вовсе трудно причислить к избранным Константина Романова (К.Р.). Видимо, он был человек приличный, что не часто встречается среди представителей правящих династий, но это не дает ему, автору весьма слабых романсовых текстов, права стоять в одном ряду с великими лириками. И довольно посредственная, а главное, скучнейшая его драма “Царь Иудейский”, хотя и связана с Библией, никакого отношения к русскому стиху не имеет. Что ж, русская поэзия не Царствие Небесное; доступ в нее открыт далеко не всем, а для К.Р. там не найдется места даже на обочине...

Мне кажется, что неудача этих нескольких глав как бы запрограммирована самой Жирмунской. Она вдруг на какое-то время словно забыла, что она поэтесса. Читая эти главы, я невольно вспомнил толстовскую княжну Марью. Героиня “Войны и мира” мечтала уйти из дому вместе со странниками и странницами, однако “ослабевала в своем намерении, потихоньку плакала и чувствовала, что она великая грешница: любила отца и племянника больше, чем Бога”.

Тамара Жирмунская, при своем несомненном таланте и горячей любви к стихам, насильно себя скрутив, не сумела выдержать равновесия между двумя крылами своей работы — Библией и русской поэзией. От этого ее книга, поначалу высоко взлетевшая, подобно птице, не удержалась на прежней высоте. И все-таки не забудем, что долгое время полет был превосходным, да и книга в целом — тоже.

Тамара Жирмунская. Библия и русская поэзия. М.: Изограф, 1999.

1

Жирмунская предпочитает написание Боратынский.

(Дружба народов. 1999. № 12)